从锡剧《少年华罗庚》到儿童剧《和华教授谈心》

发布时间:2025-08-20 来源:文广旅局 浏览次数: 字号:【大 中 小】

金坛锡剧团成立于1952年,在锡剧发展历程中曾有着重要地位。2002年,剧团顺应时代变革和市场变化,率先在全省实施文化体制改革,转型为儿童剧专业院团。2020年升格为省级剧院,增挂“江苏省儿童艺术剧院”牌子。

20世纪90年代末,文化市场竞争日益激烈,地方剧团生存面临挑战。金坛锡剧团为求突破,在1998年创排了锡剧《少年华罗庚》,该剧以数学家华罗庚少年时期的经历为蓝本,旨在展现华罗庚勤奋好学、追求真理的精神品质。《少年华罗庚》由金坛本土编剧毛德春创作,江苏省锡剧团俞克平导演,在不断打磨之后,2000年获得江苏省社会主义精神文明建设“五个一工程”奖,2002年获得文化部第十届文华新剧目奖,成为剧团改制前的经典之作。

2025年,在华罗庚逝世四十周年之际,改制多年后的江苏省儿童艺术剧院又精心打造了华罗庚题材的儿童剧《和华教授谈心》,由中国动画学会副会长、国家一级编剧、原中国儿童艺术剧院院长欧阳逸冰担任编剧,由曾在享誉世界的日本四季剧团工作12年的中国儿童艺术剧院新锐导演赵宇担任导演。该剧获得国家艺术基金资助,于2025年6月18日首演,展现了剧团在新时代新体制下的探索与发展。

锡剧《少年华罗庚》到儿童剧《和华教授谈心》是剧团改制前后两个时期的重要作品,两者都以籍贯金坛的著名数学家华罗庚为创作题材,又都是面向少年儿童的作品,具有内在的关联性和可比性。下面通过对这两部作品几个方面的比较分析,我们可以深入理解一家县级剧团如何顺应时代潮流实现成功转型,以及这一转型过程中所体现的中国文艺生态的变迁与发展。

一、叙事结构:线性纵深与碎片式串联

锡剧《少年华罗庚》是传统线性叙事,截取了华罗庚少年时期的一段成长故事——聪明顽皮的少年华罗庚在老师帮助下对数学产生了兴趣,辍学后在杂货铺油灯下自学,与病魔抗争几乎丧命、落下残疾仍不放弃数学,直至母亲病逝、《苏家驹之代数的五次方程式解法不能成立之理由》论文发表后被清华录用,全剧结束。全剧以“数学启蒙——辍学坚守——病痛淬炼——学术突破”为主线,起承转合,情节环环相扣。该剧还通过细节深耕人物情感,母亲病逝的一节是该剧的情感高潮,细腻的锡剧唱腔将母子诀别的悲情转化为推动人物成长的精神力量,催人泪下。

儿童剧《和华教授谈心》则采用时空穿越的碎片式串联结构,以当代中学生向华生兄妹与金坛同学阿洮兄妹在华罗庚纪念馆看到了华罗庚的雕像,与“华教授对话”,探究华罗庚的人生故事,从而走出了自身的心灵困境为主线,串联起这名伟大的数学家少年爱上数学、上海珠算夺冠、辍学患病自学数学、被清华破格录用、在剑桥拒领学位、西南联大避战等人生重大的片段,讲述了更完整的华罗庚的故事。舞台上设置了三座可推动的数学公式镂空舞美装置,就像搭积木一样,搭成金坛运河的桥、老上海、清华园、剑桥大学、西南联大窑洞等场景,“蒙太奇”式快速切换场景,展现了华罗庚如何成长为一名世界级数学家的波澜壮阔的人生,而当代四名少年更似历史故事的旁观者。

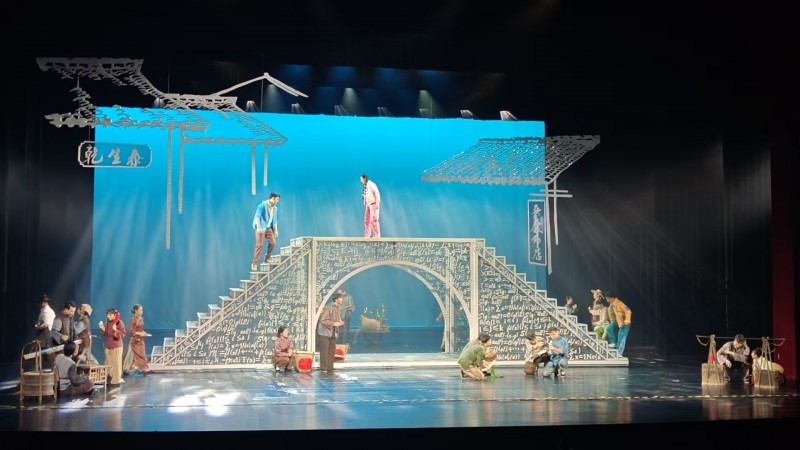

儿童剧《和华教授谈心》剧照

二、人物塑造:血肉肌理与历史形象

锡剧《少年华罗庚》的人物塑造遵循“典型环境中的典型性格” 原则,时间跨度只有短短数年,地点就在金坛小城,着重表现了华罗庚从顽皮少年成长为数学天才的过程。剧中华罗庚聪明有天赋,却表现为不遵守课堂纪律,不为学校所容,但是老师发现了他的天才,对他进行了种种正确的引导,把他带进了数学的王国,他也从此一步步成长。值得注意的是,历史上栽培了华罗庚的金坛中学老师至少有韩大受、李月波、王维克三位,剧中却把三位男老师的故事集中到一名虚构的“女先生”身上,使那位“女先生”成为第二大重要人物,作为启蒙者的形象十分丰满,令人印象深刻,而且符合锡剧擅长男女对唱的剧种特色。此外,华罗庚的母亲作为传统女性,默默奉献、对儿子精神上的诸多支持,以及华罗庚的父亲外表看似冷漠、实则深藏舐犊之情的形象,均刻画得极为成功。

儿童剧《和华教授谈心》则展现了一个又一个时代的人物群像。台上人物众多,华罗庚有少年和中老年的形象,由不同的演员扮演。他人生每个时期,都有围绕在他身边不同的人物,如韩大受、李月波、吴筱元、黄炎培、闻一多等等。此外每切换一个场景,都会有许多群众演员充当“背景板”,比如金坛小城的小贩、劳动妇女;老上海的四大公司经理、账房先生;西南大学逃难的难友等等。这样的舞台呈现令观众目不暇接,也能够迅速代入一个又一个不同时代、不同地点的戏剧情境。与锡剧不同,儿童剧采用了更贴近生活的表演方式,但是相比锡剧的“演人物”,儿童剧更着重于“演故事”、“演历史”。

三、舞台呈现:写意传神与视觉盛宴

锡剧《少年华罗庚》的舞台呈现很有时代特色,舞美装置轻便,色彩鲜艳,简单写意而有童趣,适合锡剧演员展现身段、用戏曲的抽象美学传递情感张力,也让小观众们在想象中构建场景。这自然是当时的经费和其他条件所限,却大大节约了去学校演出的成本,而且二十多年前的学生也和现在接触过的各种几千万成本的儿童剧、沉浸式演出的青少年们不同。现在尤其是去大型剧场看儿童剧,孩子们对于精美舞台制作的期待值是很高的。

儿童剧《和华教授谈心》通过精巧的舞美装置和多媒体技术频繁切换场景,制造视觉奇观,更能被今天的青少年观众接受。虽然这样大型的舞美更适合大剧院,但是将来巡演的时候,那样轻巧的、几个演员可以轻易推动的舞美装置也不会造成麻烦。只是在现代技术下,过快的场景转换可能会压缩观众的情感沉浸时间。

这种差异的本质在于:前者符合锡剧的传统美学,重视戏剧最核心的 “情感共鸣” 功能,让观众在演员的程式化表演中完成审美再创造;后者由于时代的进步,有了更先进的灯光舞美技术,可以制造更多“视觉奇观”,让观众得到更大的满足。

儿童剧《和华教授谈心》剧照

四、教育价值:内生性成长与外源性教育

锡剧《少年华罗庚》的教育意义渗透在剧情中,华罗庚的成长困境(学业挫折、贫困辍学、病痛残疾)与当代青少年的成长形成隐性对话,其 “在困境中自学” 的经历,通过具体情节(如用包装纸演算、油灯下苦读)自然传递“坚持”的意义,而非生硬说教;母亲与“女先生”的角色,展现了 “家庭支持” 与 “教育启蒙” 对个体成长的重要性。尽管《少年华罗庚》仅仅讲述了一百年前一名少年的成长故事,没有任何今昔对比,却仍能引起当代青少年的共鸣。

儿童剧《和华教授谈心》的教育意图则显得外显:当代青少年的成长顿悟,多由他们与华罗庚对话中,用台词直接点明。百年前的数学家华罗庚和当代中学生心连心,华罗庚不再是遥远的过去,而像是我们身边的朋友,体现了这部剧的独特想象力。华罗庚精神是什么呢?是自强不息,是爱国之情,还有许多,剧中通过一系列情境罗列了华罗庚的许多精神。而四名当代中学生会被他的哪些精神感动、走出困境呢?剧中男孩向华生最初的困境是得到了清华大学的保送名额,但专业不是他喜爱的,他不知如何选择。但是看着华罗庚对自己热爱的数学执着追求,最终成了一名伟大的数学家,他得到了一种精神力量,决定放弃清华保送名额,与同学们一起参加高考,选择自己喜欢的专业。女孩阿洮的困境是她不愿意接受别人的帮助,觉得会伤自尊。但是看着华罗庚身残志坚,乐观向上的精神,她最终明白了:只有自强的人,才会获得真诚的帮助。有了真诚的帮助,才会更自尊。二十多年过去了,中国的青少年已经和当初不同了,他们的困境也是不相同的,不仅是要努力读书,还有更多复杂的精神层次的东西需要被关注。

对比1998年锡剧与2025年儿童剧的创作,可以发现,前者以 “小切口”塑造丰满的人物形象,用扎实的叙事让教育意义在剧情中自然体现;后者以 “大跨度”(华罗庚一生事迹和与当代青少年对话)承载多重主题,教育意图也更为显著。锡剧《少年华罗庚》的成功,印证了戏剧创作中 “守正” 的价值——无论何时,扎实的人物塑造、严密的叙事逻辑、深入的情感挖掘,都是打动观众的根本。而儿童剧《和华教授谈心》的探索,则代表了新时代的创新实践。用当代视角链接历史人物的穿越结构值得肯定,这种 “让科学家走近青少年” 的创作立意具有积极意义。

《和华教授谈心》是一部具有独特魅力和深刻内涵的儿童剧。它以独特的叙事视角、生动鲜活的人物塑造、巧妙融合的地域文化与艺术特色以及深刻的教育意义和社会价值,在儿童剧的舞台上独树一帜。这部剧不仅为青少年带来了一场精彩的视听盛宴,也为儿童剧的创作和发展提供了有益的借鉴。相信在未来,会有更多像《和华教授谈心》这样优秀的儿童剧作品出现,为孩子们的成长注入更多的正能量和精神滋养。

(作者丁杰,系常州市文化艺术研究所编剧)

当前位置:

当前位置: