西仓街——城厢一隅话沧桑(中)

发布时间:2021-01-04 来源:常州市文物保护管理中心 浏览次数: 字号:【大 中 小】

我和霞文边走边唠,过了南运桥,向南是南河沿,顺着南运河的走势形成一条商业街;向西就是西仓街。

老西仓街从南运桥西堍开始,一直到西仓桥南桥脚,大仓弄口为止,全长约500米,路宽不足10米。西仓街是米市河街经南运桥向西的自然延伸段,路北紧邻大运河,零星散布着一些民居和货运码头;路南是临街的民房、工厂和仓库,挤挤挨挨,连片成街。

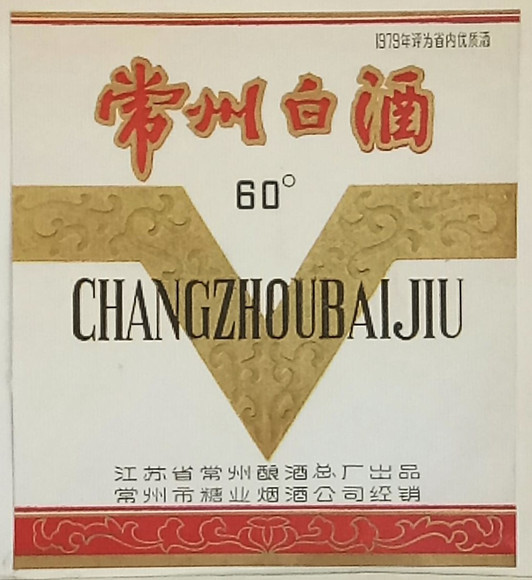

西仓街上原本就没什么店铺,东段路南有座李姓人家的民国欧式建筑,砖混三层,加上毗邻的谈府、高府,这些楼房在一群低矮斑驳的民房中更显鹤立鸡群,煞是吸引眼球。向西几十米,是后来改名酿酒总厂的立新综合工厂,大门就在现璞丽湾售楼处附近。我所知道的常州酿酒总厂先后用过三个名称:上世纪五六十年代叫浦利油厂;“文革”期间冠以“立新”的名号;改革开放以后又更名为酿酒总厂。计划经济时期,立新厂主副业都很兴旺,主业酒精、白酒、造纸,老百姓熟悉的“常州白酒”,价廉物美,上口劲足,深受市场欢迎,尤其得宠于北方市场。在那个年代,我市一些厂矿企业的供销员提上两瓶,以此作为洽谈业务的“敲门砖”,还是很有吸引力的。工厂的副产品酒糟,则可作饲料,广受四邻八乡的农民兄弟欢迎,以至于厂门前的河道里,每天人声嘈杂,舟楫不绝。

“常州白酒(60°)”酒标

酿酒总厂再往西是常州第二粮库,街对面有一片相对开阔的水泥地,河边筑了长长的石阶码头,专运稻麦豆粟的船只停泊于此,早年都由装卸工肩挑背驮运到仓库贮存或加工,后来有了传送带,大大减轻了工人的劳动强度。我的小学同学丁同宝,父亲是粮库主任,在缺衣少食的困难岁月里,他时常会在书包里带一些山芋干到学校与同学分享,那情景我至今难以忘怀。

粮库外面有较大的晒场,夏秋时节常常会有街头艺人用白灰在地上画个圈,就地撂摊,先说唱一些地方小曲,或讲些情杀凶案、侦破敌特之类的故事,然后推销专治跌打损伤、斑疤疮疽的“祖传神药”,或者推销梨膏糖什么的。还有那些卖蛇药的,背个玻璃箱子,里面放了几十条赤练蛇、土灰蛇、乌风梢之类的,卖药艺人一边手上拿条嘴里吐着信子的毒蛇在演示,一边鼓吹兜售专治三步倒蛇毒的“灵丹妙药”。那些玩杂耍、玩魔术、卖狗皮膏药的地摊最能逗趣老人和小孩。

边走边看,思绪万千。这些记忆的片断,最早可能追溯到六十年以前,而这几十年特别是改革开放的四十多年以来,西仓街沧桑巨变,涅槃重生。沿河边是景观河堤,凉亭碑刻。另一侧的工厂区则华丽转身为设施齐全、环境优美的住宅小区。路上不时有公交班车穿梭而过,我童年时见到的工厂门前稻草狼藉、污水乱淌、煤灰飞扬的糟糕形象,早已烟消云散。

(作者刘国元,原载《常州日报》2020年11月29日第A2版(文笔塔·记忆)。)

(市文保中心)

当前位置:

当前位置: