常州博物馆藏精品文物线上赏析(二十四)

发布时间:2020-12-30 来源:文广旅局 浏览次数: 字号:【大 中 小】

为丰富广大人民群众在疫情防控期间的精神文化生活,常州博物馆充分利用已有的数字化成果,持续推出馆藏精品文物的数字云展示,实现公共文化服务“不打烊”,让人们相聚在“云”端,欣赏异彩纷呈的精品文物,用文化的力量鼓舞士气抗击疫情。

砚台是由原始社会的研磨器演变而来的,早期的砚是用一块小研石在磨平的石板上研磨,春秋时期逐步成型,至汉代已脱离原始研磨器的行列,形成砚台的基本形制,即有一块平整的地方用于研墨,并且在一端有一处凹陷可盛放砚好的墨汁。中国历来有“端、歙、洮、澄”这四大名砚之称,砚台始终是文房用具最重要的组成之一,在中国文人雅士的文化生活中占据举足轻重的地位。

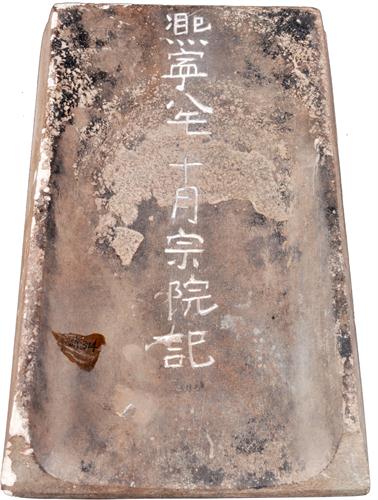

北宋熙宁年制石抄手砚,是1978年发掘武进寺墩遗址时,于上层地层中发现。砚长18.4厘米,宽11厘米,厚2.7厘米,平面作风形,前窄后宽,抄手式,砚石为灰褐色,椭圆形砚面,中部微鼓,一端较深作为砚池,砚背刻有“熙宁八年十月宗院记”九字阴文。抄手式为宋代典型的砚台款式,由唐代的箕形砚演变而来,其特点是砚背掏空,仅留两侧墙足,似倒置的簸箕,使用时可用手抄起,故得名抄手砚。

这方砚台制作规整,保存完好,仅边角处略有磕缺,露出白色石质。最可贵的是背部阴刻的“熙宁八年十月宗院记”九个字,“熙宁”为北宋神宗年号,“熙宁八年”即公元1075年,距今已近千年。有资料可查的关于宋代宗院的记载,只有《宋史·职官志》载“崇宁三年,置南外宗正司于南京,西外宗正司于西京,各置敦宗院”,“仍诏各择宗室之贤者一人为知宗,掌外居宗室,诏复定宗学博士、正录员数”。可知,此敦宗院为教导皇室宗亲的教育机构。设立敦宗院的年代崇宁三年为公元1104年,还在熙宁八年之后将近30年,此砚上所刻的“宗院”想必不是“敦宗院”之意。或有可能是为人名,当年购得此砚,刻石为记。此砚是我馆收藏的具有确切纪年款的珍贵文物之一,可作为北宋抄手砚的标准器,其造型简约,线条流畅,不做过多繁琐的装饰,展现出了宋代艺术品古朴大气的时代风格。这方砚台出土于我市著名的新石器时代良渚文化遗址——寺墩,属于宋代地层,这样的“出身”也给这件国家一级文物增添了些许神秘的气息。

北宋至南宋中期的抄手砚,其平面和横截面均不是正规的长方形,为梯形式样,厚度一般不超过3厘米,到南宋晚期,开始出现新的形制,砚体的前后宽度基本一致,厚度大大增加,再看不到早年箕形砚的影子。常州博物馆收藏有一件南宋琴式抄手砚,于1960年征集而来,砚长22厘米,宽5.5—6厘米,高4厘米,平面基本为长方形,抄手式,砚石为灰黑色,两端圆弧,砚面平滑,一侧凹陷作为砚池,两端各阴刻有五根琴弦,一端还阴刻出冠角。整体为古琴式样,且一改普通砚台扁平厚实的造型,通体修长精致,颇具美感。

琴式砚,又称琴样砚,即在砚的表面刻画出古琴的式样,有记载的琴式砚最早出现在宋代的两本专门介绍歙砚与端砚的著作之中,《歙州砚谱》中“名状第六”章节记载的最后第二种式样即为“琴样”,《端溪砚谱》讲“砚之制式”里提到“曰琴样”。宋之后琴式砚一直流传下来,明清时期逐渐成为砚台制作的重要形制之一。把古琴的式样融入到砚台之中,“琴”和“画”完美结合,体现出宋人优雅的生活态度和丰富的想象力。

当前位置:

当前位置: