常州博物馆藏精品文物线上赏析(十三)

发布时间:2020-08-07 来源:文广旅局 浏览次数: 字号:【大 中 小】

为丰富广大人民群众在疫情防控期间的精神文化生活,常州博物馆充分利用已有的数字化成果,持续推出馆藏精品文物的数字云展示,实现公共文化服务“不打烊”,让人们相聚在“云”端,欣赏异彩纷呈的精品文物,用文化的力量鼓舞士气抗击疫情。

靖康之难后,宋室南渡,避地江淮,史称“南宋”。时人念旧,闲坐时分,必谈京师风物,故都胜景。而虽是偏安,这半壁河山亦是人情和美,节物风流。瞧那坊巷御街,遍植桃李,苏堤烟柳,春夏如绣。

临安城内坊肆繁多,商铺林立,食店、茶坊、肉铺、饼店,教人眼花缭乱。南宋吴自牧的《梦梁录》中说:“但见鳞鳞万瓦,屋宇充满,接栋连檐,寸尺无空。”触目皆是一派古朴典雅、醇馥华丽的江南古都春景。而此时的常州隶属浙西,为当时社会经济最为发达的地带。据《咸淳毗陵志》记载,南宋时期,常州所辖晋陵、武进、无锡、宜兴4县,居民万户,有吋坊近200处。诚如当时有人所说:“村落细屋,闻日而市。”

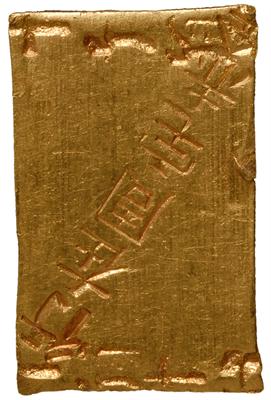

而这些鳞次栉比的商铺中,有一种金银铺颇为兴盛,据载,仅临安城内就达百余家。当时的金银铺有多种业务,其中之一即为金牌的铸造和金银器饰的加工。其时战乱,北方大族南迁,铜钱笨重不便大宗携带,故一时间以金银交易倍受推崇。常州博物馆就收藏了这样一批南宋金牌,为1978年江苏金坛茅山窖藏出土,共计29枚。金牌为长方形薄片,重量皆在4克左右。其正面或两侧均有用字模打印的砸印文字,这些文字内容涉及到金银铺所在的地名、商铺、工匠及金牌的重量和成色,其中还有表示用途,详情如下:

(一)砸印文字内容与地名有关的计七枚。其中有:“南京周宅”(宋时南京即今河南商丘附近。金废,改称河南开封为南京),“天水”(通铺),即今甘肃天水,宋时北方地区较繁华的商业城市之一。南宋和金以淮河为界,宋在边境设立了许多榷场,进行南北贸易交易。当时有盱眙军、永兴军、天水军等六大榷场,商业贸易十分繁荣。“清河记”(清河为南宋咸淳九年,即1273年置,即今江苏淮阴南),“行在周宅”,行在为皇帝巡幸所在地,即当时的临安,为南宋工商业最繁荣城市。

行在周宅赤金”铭文金牌 “王周铺”铭文金牌

(二)文字内容与店铺商号有关的五枚,计有“王周铺”“□贵铺”“张铺”等等。与作坊工匠人名有关的十枚。计有“唐一郎”“薛十一郞”“周四郎”“荣二郎”等等。与宅院居户有关的计有“周宅”“李宅”等等。而另有一枚钤有“葫芦形”押记,据考证为铺号草签,故亦纳入此类。

(三)文字内容计有重量及含金量,以示成色可靠的十枚。内容有:“十金”“十分赤金”“张铺十分金”等等。我国民间历来就有“十为足赤九为黄”的说法。经实测金牌含金纯度均为99%,与砸印文字相符。

(四)文字内容与用途有关的一枚,上钤“出门税”字样,将税种钤刻于金牌之上的做法,为世间罕有。

“出门税”铭文金牌 “清河记”铭文金牌

那么,为何要在这些金牌上保留这些文字呢?我们知道,凡“物勒工铭”,大都是为了讲求信誉,尤其是金银贵重物品,为确保其质量成色,须刻有字号名称。但是,宋代税银多是官府征召民间工匠冶铸的。因此,其表面砸印工匠之名当有特殊含义。《宋会要辑稿·职官二九之五》载:“文思院上界打造金银,自来只凭作家和雇百姓作匠承揽掌管金银等,拘辖人将造作,以致作弊。今乞将合用打作作头等,令本院招募有家业及五百贯以上人作充,仍召临安府元籍定有物力金银铺户二名委保,如有作过人,令保人拘陪。”这说明支应官府差役的金银工匠,不仅需要一定数量的财产,而且应役时还需两名金银铺户联名作保,以防作弊,并负赔偿责任。为此,南宋庆元年间还特别规定上贡的金银要刻明工匠的字号和监铸官吏的职位、姓名等。由此可见,宋代金牌上刻印工匠的住址、姓名和铺号,当是为了防止工匠作弊而特别规定的。可见官派差事责任之重、压力之大。

南宋建立后,对于米谷、茶盐、柴炭等生活必需品,不分常时与非常时都会免除商税。像武大郎卖炊饼,宋嫂售鱼羹,不大会去经营那些抽税商品,并且由于本钱小,很少有能力承接长途贩运的业务,一般只在本市镇内或相距不远的几个市镇。而堪称南宋法令汇编的《庆元条法事类》则明确规定,不得无故在离城五里外向过往行人收税,违者杖责八十。所以,小贩所能承担的过税微乎其微,并不对收入构成实质性的影响。南宋人洪迈的《夷坚志》中便讲述了一位小贩的发迹史:“吴十郎者,新安人,淳熙初,避荒,挈家渡江,居于舒州宿松县,初以织草履自给,渐至卖油,才数岁,资业顿起,殆且巨万。”一个小贩靠织草鞋和卖油,才几年时间,就家财巨万,暴富之迅速,令人瞠目。还不止一例,宋人笔记中,南宋初期临安著名的小贩宋五嫂、李婆婆等也是靠着经营饮食摊发家致富的。

之前提到其中一枚金牌上钤刻的“出门税”,虽至今未见史籍记载,但是宋代征收过此税却是无疑。如早在北宋太宗淳化三年(992)十月,“江南转运司言:‘鄂州旧例盐米出门皆收税钱,诏自今民贩鬻斛斗,及买卖盐出门,并免收税’”。宋真宗大中祥符二年(1009)六月七日下诏:“自今诸色人将带片、散茶出(开封)新城门,百钱以上商税院出引,百钱以下只逐收税。村坊百姓买供家食茶末,五斤以下出门者,免税。商买茶货并茶末,依旧出引。”这两段史料表明,不论是购盐米以自用的“村坊百姓”,亦或是“贩鬻”的商人,都有被征税的先例。而南宋后期,还出现有“遇士夫行李则搜囊发箧,目以兴贩”,为图征税巧立名目的荒唐事。为便于收税,南宋建康城甚至还专设有“诸城门税亭”。此时的南宋坊间,贩油发迹这类事已如天方夜谭,实难再生。而一旦朝廷荒怠,民生凋敝,也就离覆灭消亡不远矣。

不知这些南宋的遗民们,再回想起过往,嘴边会否泛起当年御街小摊上煎茶果子的香气,眼前会否重现那灯宵月夕、雪际花时之景?且让我们摆上一桌注碗盘盏,三五果蔬菜碟,细细回味当年风华吧。

当前位置:

当前位置: