【名家学记】杨宽 | 怀念吕思勉先生

发布时间:2020-07-07 来源:文广旅局 浏览次数: 字号:【大 中 小】

怀念吕思勉先生

通史的最后一章,题为“革命途中的中国”,作者以“大器晚成”这句成语,预祝革命必将成功。同时指出民族前途是光明的,应该有一百二十分的自信心。作者果断地说:“悲观主义者流,君歌且休听我歌,我歌今与君殊科”。最后引用英国文豪拜伦的诗作为全书总结:“如此好山河,也应有自由回照。……难道我为奴为隶,今生便了?不信我为奴为隶,今生便了。”

作者∣杨宽

吕思勉先生是我的受业老师,又是我多年来追随学习研究的导师。今年是吕先生诞生一百周年,使我更加怀念老师。

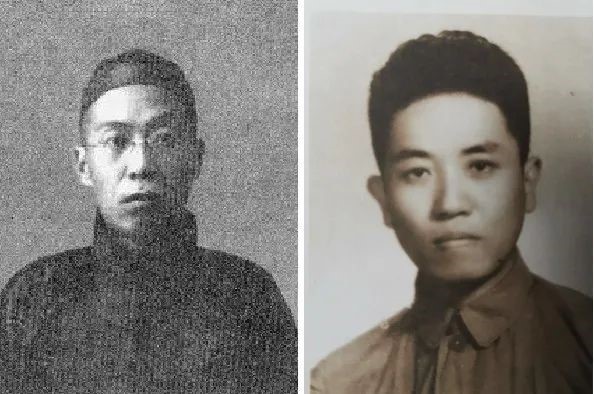

左为吕思勉,右为学生杨宽

三十年代前期,我在上海光华大学上学,原来读的是中国文学系,由于吕先生上课时的循循善诱,引人入胜,我爱听先生的课,好读先生的书,成为历史研究的爱好者。因此我从开始进入社会、参加工作以来,所有工作都是与历史、考古、文物有关的。这是吕先生诱导的结果。记得我听吕先生讲中国社会史的课,期中考试时,只出了一个议论题。当时光华大学由注册处按座位点名,每人有个学号,按学号登记,因此教师对学生并不熟悉。当这门课的期中考试后的一堂课,吕师刚上讲台,忽然跑下来走到我座位旁边,问我:“你的学号是不是2091?你的名字是不是叫杨宽?”我答道:“是。”他就说:“很好。”从此以后,我听课中有什么问题就向他请教,学习研究中有什么问题也向他请教。我从读大学一年级起,就爱好写学术论文,从一九三二年起,就逐年发表一些论文。这些论文的写成,也都是和吕先生教导分不开的。我读到大学四年级,就到社会上参加工作。当时有些爱国的文物工作者正在筹建创办“上海市博物馆”,由于这方面的人才奇缺,把我这个大学四年级的学生也拉去参加筹备,担任古物的陈列布置和编写说明等工作,并给予“研究干事”的职位,从此我的研究工作,就着重把文献和考古文物结合起来。所以能做到这点,还是得力于在大学里打下的根基。

吕先生在光华开过的课很多,有中国社会史、中国民族史、中国思想史中的如先秦学术概论、宋明理学,史料学中的经子解题,文字学中的如《说文解字》等。吕先生每开一门新课,我必去选听,深受教益。吕先生讲课有他的特点,他不作泛泛之论,讲究踏实而深入的探讨。凡讲课都发有讲义,讲义是准备学生自学和掌握系统知识的,堂上讲课,只作重点阐释,讲自己研究的心得体会。他上课时常常带着几本古书上堂,不带讲义。讲《说文解字》,往往举其中一个字为例而大讲特讲,讲《经子解题》常常举出某书中的重要篇章大加阐明。这对于爱好钻研的学生,确实能打好扎实的根基。

《经子解题》,吕思勉著,华东师范大学出版社1996年版

吕先生是把教学工作和研究工作结合得很好典范。他不少历史著作的初稿原先都是为适应历史教学需要而写的讲义,通过长期的教学实践,不断加强研究,修改讲稿,使逐渐成为高质量的著作。他的第一部著作《白话本国史》,因为它的内容、体例和写法,正适合五四运动以后如饥似渴的青年学生精神食粮的需要,不仅长期被用作大学的通史教本,而且成为二十年代、三十年代发行量很大的普及历史读物。记得抗日战争爆发的一九三七年,陈守实先生和我同在广东省立勷勤大学教育学院文史系(当时迁移在梧州的广西大学内)教书,陈先生上的中国通史课,还是用《白话本国史》作为教本的,顾颉刚先生对这部书曾作高度评价,他说:“及吕思勉先生出,有鉴于此,乃以丰富的史识与流畅的笔调写通史,方为通史写作开一新纪元”(《当代中国史学》第八五页)。《白话本国史》的内容、体例和写法之所以能够开创新纪元,适合当时广大青年学习上的需要,就是从十多年通史教育实践中摸索出来的。我们在整理老师的遗稿中,就曾发现他早年在沈阳高等师范所用的铅印的通史讲义(可惜只残留一小部分),这就是《白话本国史》的初稿。二十年代出版的《中国文字变迁考》《字例略说》《章句论》以及因印刷困难未发表的《说文解字文考》,都曾作过文字学课的讲义。三十年代出版的《中国民族史》《先秦学术概论》《理学纲要》等,也都曾作过讲义,前二种我们在光华读书时,就曾读到过这种油印本(可惜这种油印本都散失了)。吕先生由于教学的需要,推动了他自己多方面的历史研究;同时由于各方面研究不断取得成果,提高了他的教学效果。教学和研究,相得而益彰。正因为如此,他在培养历史专业人才方面,也取得了出色的成果。这都是我们应该很好学习的。

特别值得我们重视的,吕先生无论在上堂教学中和写作历史书中,都十分重视对青年一代进行爱国的思想教育,指导青年前进的方向,这可从他所写《吕著中国通史》为例。写作这部书,正当抗日战争时期,上海成为“孤岛”的时候。为了适应大学文科学生学习通史的需要,使他们能掌握有系统的历史知识,以适应进一步钻研社会科学的需要。因此他就采用了特殊的体例来编写此书,上册分门别类,有系统地叙述了社会经济制度、政治制度和文化学术的发展情况,下册分章按时代顺序有条理地叙述政治历史的变革,以有助于读者初步掌握上下连贯系统的历史知识。同时,吕先生十分关心着祖国的前途,热切盼望抗日战争早日取得胜利。他写通史目的就在于总结过去的历史经验,从而指出祖国光明伟大的前途,指导读者朝向这个光明前途奋勇行进。他明确告诉读者:“颇希望读了的人,对中国历史上重要文化现象,略有所知,因而知现状的所以然,对于前途可以预加推测,因而对于我们的行为有所启示”(第七页)。学习历史不仅是为了总结过去,更是为了展望将来,以便作为今后行动的指南。

《中国通史》,吕思勉著,中国画报出版社2012年版

吕先生在这部书总结了哪些重要的历史经验?对于我们祖国的前途作了怎样的推测?对我们的行动作了怎样的启示呢?这些问题在社会经济的变革和政治制度的改革以及改革思想的发展方面都有阐述,其中“财产”一章,结合中国经济发展历史的叙述,着重说明了中国历代社会改革思潮的主流。他认为,中国古代有两大社会改革思潮:一是儒家(主要指“经今文学家”)主张“三世”之说,要求从“乱世”经历“小康”而到达“大同”的“太平世”,想从恢复井田制而达到平均地权的目的;一是法家主张节制资本,实现盐铁等大工商业的官营,管理民间的商业和借贷,从而限制大商人的巧取豪夺。法家的主张,汉武帝时桑弘羊曾经实行,但只收到筹款的结果,没有取得改革社会的成效。西汉末年王莽综合儒法两家的主张而进行社会改革,结果完全失败,而且产生了很坏的影响。作者认为“乃是先秦以来言社会改革者的公共失败”(第九十六页)。失败的根本原因是,“国家是阶级时代的产物,治者阶级总是要剥削被治者以牟利的”,因而不可能由他们来完成有利于人民的社会改革。

吕先生通过大量历史事实,认为只有社会主义才能彻底完成有利于人民的社会改革,而且认为“中国历代社会上的思想都是主张均贫富的,这是在近代所以易于接受社会主义的一个原因”(第一一页)。怎样推行社会主义呢?吕先生在“实业”一章中指出,农工商三者之中“农为尤要”,在叙述农业“自粗耕进于精耕”的过程之后,接着检讨“中国农业进化的阻力”,主要由于土地私有和小农制,认为唯一的“出路是要推行大农制”,改变生产方法,应效法苏俄的集合农场,推行耕作机械,化除农民私见,因为“生活变则思想变,生产的方法变,则生活变”(第二三页)。

这部《中国通史》,一方面通过对经济制度和社会主义思想发展历史的叙述,指出必然走向社会主义的趋势;另一方面又通过对政治制度和政治改革思想发展历史的叙述,指出必然走向民主政治的趋势。其中“政体”一章,突出地说明殷、周春秋时期贵族专制政体内,保存有许多民主政治的遗迹。《周礼》上有“大询于众庶”之法,国家有危难,国都要迁移,国君要改立,都必须召集“国人”征询意见。这在《尚书·盘庚》和《左传》等书上可以找到许多例证。他因此断言,远古确有民主政治制度,后来才破坏掉的。舆论到后来虽然效力渐薄,至有如“郑人游于乡校以议执政,然明欲毁乡校”之事;然在古初,舆论“必能影响行政,使当局不得不从”(第五一到五二页)。作者又指出,我国从来民主政治的思想很流行,见于儒家书中的独多,尤以《孟子》一书深入人心。黄宗羲《明夷待访录》中《原君》《原臣》两篇,对于“天下者天下人之天下”之义,“发挥得极为深切”。作者认为,这种“旁薄郁积的民主思想”,因为条件不完备而不曾见于行动,正有待于时势的变化(第六三页)。

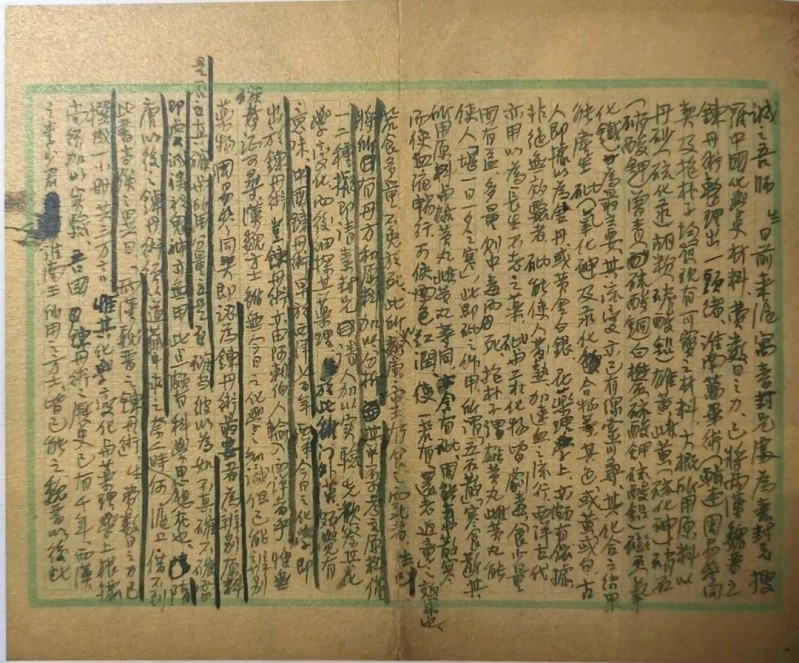

杨宽致吕思勉书信

这部通史的最后一章,题为“革命途中的中国”,作者以“大器晚成”这句成语,预祝革命必将成功。同时指出民族前途是光明的,应该有一百二十分的自信心。作者果断地说:“悲观主义者流,君歌且休听我歌,我歌今与君殊科”。最后引用英国文豪拜伦的诗作为全书总结:“如此好山河,也应有自由回照。……难道我为奴为隶,今生便了?不信我为奴为隶,今生便了。”作者在这一章中强调当时革命前途的重要问题是“不在对内而在对外”,认为“非努力打退侵略的恶势力,决无可以自存之理”。这正是针对当时国民党顽固派“消极抗日积极反共”的方针而言的。

吕先生一生的治学精神,刻苦作风以及对学生的关心和教导,处处值得我们怀念和学习。上面所写的,只是最近想到的一些片段而已。

(本文选自贾鹏涛整理《杨宽书信集》,上海人民出版社2020年版。原刊《常州文史资料》第5辑,1984年。)

作者介绍

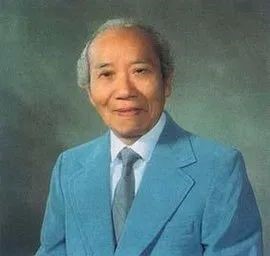

杨宽

杨宽(1914年-2005年9月1日),字宽正,上海青浦人,历史学家。1936年毕业于光华大学国文系,师从吕思勉、蒋维乔、钱基博等。1936年参与上海市立博物馆筹建工作,1946年任上海市立博物馆馆长兼光华大学历史系教授,1953年任复旦大学历史系教授,1959年调任上海社会科学院历史所副所长,1970年又调回复旦大学历史系工作。历任上海市文物保管委员会主任秘书、古物整理处处长,上海博物馆副馆长,中国先秦史学会第一至第三届副理事长。

//////////

文章转载于“上海学”

当前位置:

当前位置: