常州博物馆召开“常州金坛唐陵村古代墓葬第二次新闻发布会”

发布时间:2019-03-15 来源:文广旅局 浏览次数: 字号:【大 中 小】

2019年3月13日上午,常州金坛唐陵村古代墓葬第二次新闻发布会在常州博物馆召开。常州博物馆副馆长、研究馆员黄建康,常州博物馆考古部主任、副研究馆员彭辉及博物馆相关工作人员、多家省市新闻媒体、网络媒体参加了新闻发布会。发布会由常州博物馆办公室副主任姚律主持,黄建康、彭辉就考古发掘情况分别作了发言,并回答了记者提问。

2018年12月14日,常州市金坛区指前镇唐陵村在污水改造施工过程中发现古代墓葬,受常州市文物局指派,12月17~21日,常州博物馆对唐陵村墓葬进行了抢救性考古发掘。考古队在现场共发现砖室墓3座,墓葬呈品字形排列,其中 2号墓结构保存完整,漆棺保存完好。为保存珍贵文物,考古人员将2号墓漆棺整体打包,运回常州博物馆进行室内清理保护。

发布会具体介绍了 2 号墓实验室考古工作、出土文物、墓葬人骨鉴定、墓葬年代等相关情况。

一、唐陵村2号墓实验室考古工作情况

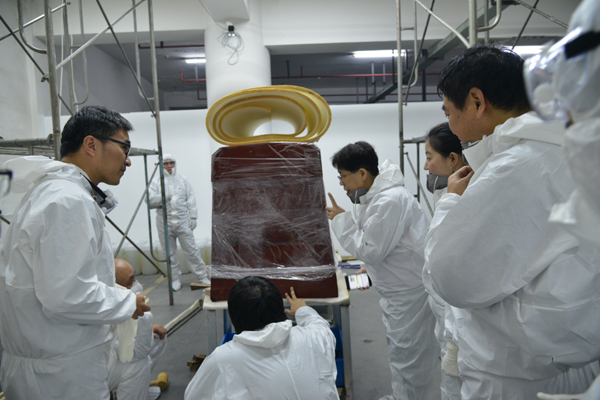

唐陵村 2 号墓实验室考古工作,是常州博物馆新馆建成以来的首次实验室考古工作。常州市文物局、常州博物馆领导高度重视,制订了详细的清理保护预案,成立了高效专业的工作团队,并邀请了来自南京博物院、中国国家博物馆、中国社会科学院考古研究所、北京大学等科研院所的多位著名考古学家、文物保护专家亲临现场,共同参与2号墓的开棺和出土文物保护工作。

开棺前召开专家论证会

本次实验室考古工作充分采用了现代科技考古的手段。在开棺前,工作人员对漆棺进行X光探伤扫描,确定棺木结构和棺内文物埋藏情况;采用内窥镜对棺内文物进一步了解;在漆棺的排液、起吊、分离、清理、保护的全过程中,配置专人负责记录、测绘、采样、摄影摄像;对出土文物第一时间完成科技保护。

北京大学文保专家对漆棺进行X光探伤

为了最大程度保证漆棺的完整性,现场专家和博物馆工作人员独辟蹊径,结合漆棺自身结构特点,大胆采取棺底侧方开启的方案,既保证了棺内文物得到妥善清理,又不破坏漆棺表面的完整结构,最终取得了令人满意的效果。

工作人员和专家现场商讨开棺方案

沿棺底缝隙打入第一根木楔

棺身与棺底分离

在清理棺内文物的同时,专家们也展开了对漆棺的保护工作,除采用药物注射对漆棺表面漆层进行加固外,专家们还采用内部充填、外部贴纸、石膏包裹保护的办法,对漆棺进行全面封护处理。

棺内文物样本的采集

漆棺表面贴纸封护

目前,该漆棺已妥善存放于常州博物馆库房内,待其完成自然脱水后,将继续下一步的保护修复工作。

二、唐陵村墓葬出土文物情况

唐陵村2号墓棺内出土木梳2柄,包银背木梳1柄,竹篦1柄,龙泉窑瓷盏2件,银耳挖1根,银簪2件,银耳环2枚,木筷1对,木锥1根,其他竹木构件若干,在棺口四角位置各镶嵌半个铜钱,共4枚。另外在2号墓葬前侧的砖砌壁龛内还出土了木片8件,推测为某种木制家具的构件。2号墓合计出土文物23件。综合已发掘出土的1、3号墓葬,唐陵村墓葬共出土各类文物49件,其中瓷器4件,金银器15件,木梳5柄,竹篦2柄,铅锡明器9件,其他各类竹木器9件,铜钱5枚。

出土木梳

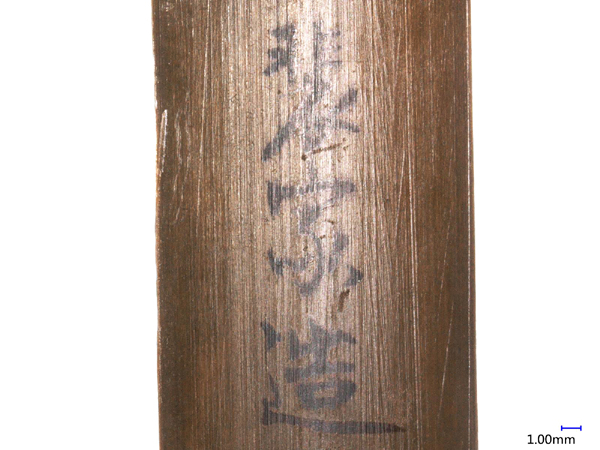

值得一提的是,2号墓出土的竹篦篦梁上有墨书“裴家造”的字样,这是常州地区经考古发现的第一例带有墨书文字的古代竹篦。

篦梁放大后发现的“裴家造”墨书文字

在3号墓出土的6件金银首饰上均发现有錾刻文字的现象,文字相同,为“明慶寺東徐壹郎” 字样。

M3出土贴金银簪

银簪上錾刻文字

根据文献资料查证,唐陵村3号墓出土金银首饰所称“明慶寺”是指当时临安(今杭州)城内的名刹明庆寺的可能性最大。这两件文物上所题铭文是宋元时期比较常见的商品标识书写格式,既反映了当时“物勒工名”的商品质量管理方式,也体现了企业注重自身的品牌宣传意识。

三、唐陵村墓葬人骨鉴定情况

针对唐陵村古代墓葬出土的三具人骨,我馆邀请南京博物院体质人类学专家对其进行了初步鉴定。鉴定结果显示:唐陵村1号墓葬,死者为男性,死亡年龄在35~39岁之间;唐陵村2号墓葬,死者为女性,死亡年龄在51~60岁之间;唐陵村3号墓葬,死者为女性,死亡年龄在27~28岁左右。

四、唐陵村墓葬年代

唐陵村墓葬除3号墓出土明确纪年文字的元代“至大通宝”铜钱外,2号墓出土铜钱锈蚀严重,钱文不明。三座墓葬没有出土其他纪年文物。 1、2号墓内出土的龙泉窑梅花纹青瓷盏与近年发现的江苏太仓樊村泾元代遗址内出土的梅花纹青瓷盏高度相似,其造型特征符合元代龙泉窑瓷器特点。 综上所述,根据考古学断代原则,唐陵村墓葬年代定为元代。

唐陵村M1出土龙泉窑梅花纹青瓷盏

五、工作成果

唐陵村元代墓葬的成功发掘,具有较高的历史价值和学术价值:

1、江南地区出土元代墓葬数量极少,本次常州地区集中发掘出土三座具有明确时代特征的元代墓葬实属难得,特别是一批特点鲜明的文物为研究这一时期经济、文化、手工业方面发展水平都提供了重要佐证,是研究元代常州历史不可多得的实物资料。

2、2号墓出土漆棺体量庞大,造型规整,外髹朱漆色泽鲜艳,光亮如新,体现了元代“元漆尚红”的时代风貌,历经700余年仍保存完好,具有极高的科研价值和工艺价值,为研究这一时期漆木器工艺提供了十分珍贵的材料。

3、常州素有“梳篦之乡”的美誉,梳篦在常州有着悠久的制作、加工、使用的历史,此次唐陵村元代墓葬中出土木梳5柄,竹篦两柄,再次证实常州梳篦的源远流长。特别是2号墓内出土的“裴家造”款竹篦,是常州地区经考古发现的第一例带有墨书文字的古代竹篦,对研究常州地区梳篦历史具有非常重大的意义。

4、M2的实验室考古工作,是常州博物馆新馆建成以来的首次实验室考古工作,自始至终体现了考古文物工作者严谨、科学、负责的工作态度。通过本次工作,有助于提升常州博物馆学术研究整体水平,对外展示常州市考古与文物保护新形象,为常州作为历史文化名城助力增辉。

当前位置:

当前位置: