| 纪念瞿秋白诞辰122周年 |《又见少年阿霜》影视化短剧首映上线 |

| 发布日期:2021-02-01 |

|

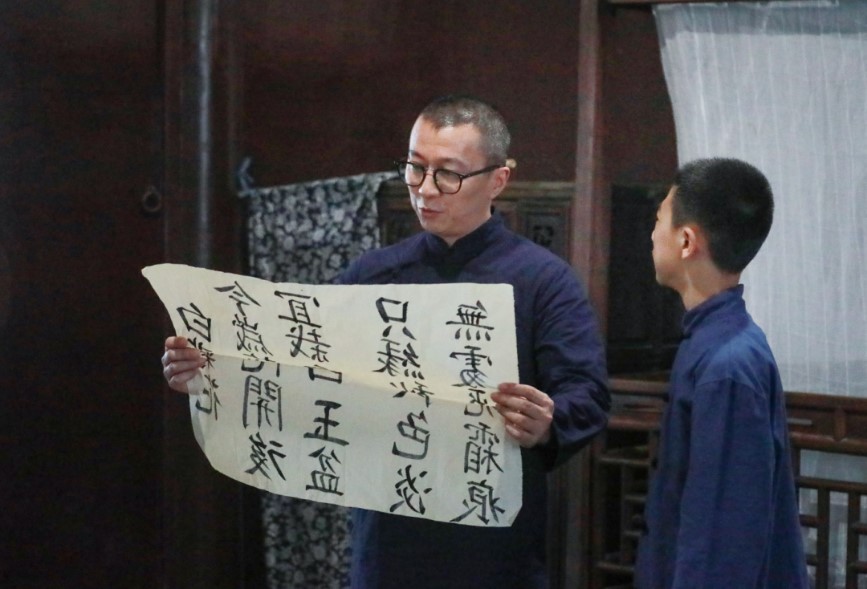

2021年1月29日是瞿秋白同志诞辰122周年纪念日。瞿秋白同志是中国共产党早期的主要领导人之一,伟大的马克思主义者,卓越的无产阶级革命家、理论家和宣传家,中国革命文学事业的重要奠基者之一。他用36年短暂的生命践行“为大家辟一条光明的路”的铮铮誓言。毛泽东评价瞿秋白:“他的这种为人民工作的精神、临难不屈的意志以及在文字中保留下来的思想,将永远活着,不会死去。” 值此之际,《又见少年阿霜》沉浸式演出影视化短剧首映上线,五篇故事,一段人生,带我们穿梭时光回到百年前的瞿氏祠堂,认识一个热爱读书、心怀正义、勇敢自强的少年阿霜,而这个少年,从常州这片热土出发,带着最初的理想,一路披荆斩棘,最终成长为撼动整个时代的人物:瞿秋白。即便相隔百年,即便岁月变迁,教我如何不想他。 01 白菊花

一百多年前,瞿秋白出生时,瞿氏还是常州望族。后因贫困借住瞿氏祠堂,在这里,秋白一家度过了几年艰辛悲苦却有家庭温情的时光。此时秋白已上中学堂,他说自己是“读书种子”。 瞿秋白头顶上生着两个旋涡,于是母亲给他取名“阿双”,上学时的学名就叫“瞿双”。秋白喜欢傲霜的菊花和斗雪的梅花,又把“双”字改为谐音字“霜”,号“秋白”。 少年秋白曾写下一首诗《白菊花》: “今岁花开盛,宜栽白玉盆。 只缘秋色淡,无处觅霜痕。” 诗中巧妙地嵌入了他的名字“霜”和“秋白”,并赞颂白菊花素雅纯洁的品性,表现了少年秋白追求高洁人格的美好品质。 02 韦陀菩萨

有一天,秋白和小伙伴一起到天宁寺去玩。天宁寺的菩萨可多了,大菩萨,小菩萨,喜怒哀乐,各具形态。玩着,看着,小秋白却觉得有些奇怪,寺庙里这么多菩萨,一个个都脸朝外面,只有一个韦陀菩萨与众不同,只有他面向如来。 秋白不再仔细看了,他急着要赶回家去问问母亲:“天宁寺那么多菩萨,别的菩萨都脸朝外,为什么只有韦陀菩萨脸向里呢?”母亲说道:“韦陀菩萨也叫韦护菩萨,他嫉恶如仇,只要看见人间的不平,就要发火生气,是最维护正义,厌恶邪气的!他看不惯凡间的妖魔鬼怪,不见面倒也罢了,一见面不惩罚它们,就决不罢休!” 从此,“韦护”和“韦陀”这四个大字就深深地刻在了少年秋白的心灵里,从那时起,他立志要象韦陀一样,铲除人间的不平,歼灭人间的妖魔。 03 剪辫子

瞿秋白进入常州府中学堂读书,受到民主革命思想的熏陶,对留辫子很讨厌,曾经指着身后的辫子对张太雷对同学说:“尾巴一样的东西,总有一天要把它剪掉!” 1911年10月10日,武昌起义胜利的消息传到常州,秋白欣喜若狂,立即和张太雷等几位要好的同学一起,找来一把剪刀,一剪刀就把拖在背后的那根辫子剪掉了,又让张太雷也把辫子剪了。放学了,秋白就高举着辫子,急匆匆地赶回家,一进门就自豪地高喊:“皇帝倒了,辫子剪了;皇帝倒了,辫子剪了!” 父亲正在书房里作画,听到秋白的喊声,猛吃一惊,急忙出来看见秋白手里提着半段辫子,大声呵斥道:“你疯了!辫子岂能随便剪得?剪了要砍头的!” 秋白回道:“皇帝都倒台了,还怕那个?谁还敢再欺侮我们!” 剪掉辫子,意味着告别旧时代,迎接新社会。爱国的种子深深地种在阿霜这些少年们的心里。 04 白灯笼

1912年10月10日,是辛亥革命胜利后成立的中华民国的第一个国庆节,称为“双十节”。这一天,常州城里的机关商铺和市民家里,都遵照政府的指令,白天插红旗,晚上挂灯笼,有的商家还辟辟叭叭地燃放鞭炮。 可是13岁瞿秋白却从祠堂里找来一只白壳灯笼,醮着浓墨,在白灯笼上写上两个显眼的大字:“国丧”,挂在家门口——瞿氏祠堂的侧门。比秋白小两岁的妹妹轶群,胆子小,怕惹出事来,赶忙摘下来。秋白一把夺过来又挂了上去。轶群还是坚持不让挂,秋白不依,说:“‘国丧’,恰如其分。孙中山先生被迫退位,袁世凯当上大总统,老百姓还是受苦受难,这不是‘国丧’是什么!” 轶群拗不过哥哥,只好看着哥哥把白灯笼再挂上去。 那一夜,瞿氏宗祠那只小小的白灯笼,在一片粉饰太平的红灯笼中,犹如一朵傲霜的白菊一直亮到天明。 05 人生知己

瞿秋白与鲁迅的第一次见面,是在1932年夏天。一天早饭后,秋白由冯雪峰陪同,高兴地去北川公寓拜访鲁迅。鲁迅的夫人许广平对这次见面有这样的描述:“有谁看到过从外面携回几尾鱼儿,忽然放到水池中见到水的洋洋得意之状的吗?那情形就仿佛相似。” 从最初文字之交到两人相见,对瞿秋白和鲁迅来说,都是非常愉快的事情。思想上是忘年交,而在生活上,鲁迅先生更是以一个长者的慈爱和周到,悉心关照着瞿秋白,不时以稿费形式为秋白提供经济援助。 此时国民党正悬赏两万大洋通缉瞿秋白,鲁迅先生为秋白住所的安全担忧,更为秋白的健康状况担忧。1933年3月初,鲁迅先生为秋白在东照里12号租到一间亭子间。在这小小的亭子里,挂着一幅鲁迅先生亲笔手书送给秋白的对联: “人生得一知己足矣, 斯世当以同怀视之。” “知己”“同怀”,多么珍贵的称谓,使瞿秋白夫妇感到莫大的欣慰和鼓舞。 白色恐怖笼罩的上海,鲁迅自己也多次遭到特务暗探的盯梢、追捕,鲁迅被捕的消息不止一次地出现在小报上,然而就在这样恶劣的环境中,鲁迅先生挺身而出,一次又一次地保护秋白,这是多么高尚的品德,这是多么令人敬佩的生死与共的伟大友谊。 瞿秋白与鲁迅的第一次见面,是在1932年夏天。一天早饭后,秋 撰稿:唐茹玉 郭婷婷 编辑:郭婷婷 |