| 阳湖县城隍庙戏楼修缮过程中又有新发现 |

| 发布日期:2013-08-08 |

|

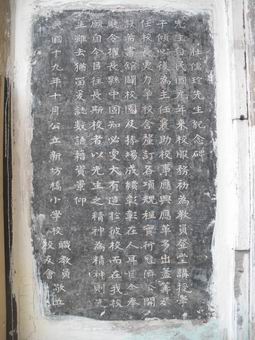

今年5月8日,《常州日报》第A1、A4版曾以《阳湖县城隍庙戏楼修缮启动》为题,对位于青果巷东口的省级文物保护单位“常州戏楼群·阳湖县城隍庙戏楼”的修缮工程作过报道。 近日,该工程施工人员在清理戏楼建筑墙面粉刷层时,又在西山墙内侧砖细门框南发现民国十九年(1930年)10月“公立新坊桥小学校”为褒扬其前任校长壮儒珍先生功绩所立纪念碑一通。 新发现的纪念碑系青石质,被整体嵌砌于壁间,保存完好,碑表面除刻字部分外均被刷黑,以突显碑文;碑高85厘米,宽50厘米,厚度暂不明,底部距室内历史地面约1米;碑文竖写,楷体阴刻,沉稳端庄,字迹清晰,字径约3厘米;内容自右向左依次为碑名“壮儒珍先生纪念碑”、正文及落款,其中正文凡7行、满行20字、计133字,落款署“民国十九年十月公立新坊桥小学校职教员、校友会敬立”,撰文、书写及勒刻者均未具名。 碑文回顾了“公立新坊桥小学校”前任校长壮儒珍先生自民国元年(1912年)入校以来,由教员先升主任、再升校长的近廿载任教历程与卓着业绩,褒扬了他为推动学校发展、促进人才培养而尽心尽力、尽职尽责的精神,表达了对先生的景仰之情。尽管先生奉令“擢长县中”,但先生“虽去犹留”--校方期望壮校长之后的历任校长均能“以先生之精神为精神”,传承并发扬其奉献精神,继续为教育事业而努力。这的确是纪念壮校长离校所应采取的态度,也是校方立碑的旨意。 民国“壮儒珍先生纪念碑”,是阳湖县城隍庙戏楼修缮过程中,继清光绪二十二年(1896年)“重建阳邑庙记”碑(即《阳湖县增修城隍庙工记》碑,嵌砌于戏楼一层东山墙内侧中部),“□歌”、“道古”砖细门额(各位于戏台西南、东南两侧门洞上方),“灵药延年”(款署“光绪九年二月谷旦”,1883年)、“春到人间”(款署“光绪丙戌孟夏月”,1886年)、“妙药回春”(款署“岁次戊子”,1888年)、“甘露恩浓”、“神恩默佑”、“神功永着”、“神降之庥”7块木匾额(发现时被作为木板材料铺设于戏台上方歇山顶北坡--推测应与阳湖县城隍庙,以及《阳湖县增修城隍庙工记》中所提到的位于庙内或其附近的“刘仙师祠”、“庄神医祠”等有关--现均已被取下替换,妥善保存),以及数件与民国“武进县立新坊桥小学校”有关的纸质、布质文献等之后,所发现的又一件重要历史文献。 清末维新变法后,在地方政府的干预及地方士绅的倡导下,占用寺产、改庙为学的现象渐趋普遍,由此逐步掀起“庙产兴学”运动风潮。正是在这样的背景之下,清“阳湖县城隍庙”成为兴校办学之所。从民国初至本世纪初,阳湖县城隍庙址一直被作为新坊桥小学校址近百年。“十年树木,百年树人”--限于多种原因,原新坊桥小学已于数年前被撤销、合并--百年名校“毁”于一旦,诚为常州教育史上的一大憾事,令人扼腕。 民国“壮儒珍先生纪念碑”的发现,对于清末民初之际“庙产兴学”背景下清阳湖县城隍庙的变迁史、原新坊桥小学校史乃至常州近代教育史的研究,均具有一定的参考价值。 “壮儒珍先生纪念碑”现仍保存于戏楼西山墙壁间原位,文物部门已通知施工方对其妥善保护,以免破坏。 #p# 附“壮儒珍先生纪念碑”全文(标点系整理重排时所加): 壮儒珍先生纪念碑 先生自民国元年,来校服务,初为教员,登堂讲授,学子倾心。后为主任,襄助校事,应兴应革,多出荩筹。及任校长,更力争校舍,厘定各项规程,实行经济公开,设图书馆,辟校园及操场,成绩彰彰,在人耳目。今奉厅令,擢长县中,固知必更大有造于彼校。而在我校,愿自今以往,长斯校者,以先生之精神为精神,则先生虽去犹留。爰志数语,藉资景仰。 民国十九年十月公立新坊桥小学校职教员、校友会敬立 #p#

图2 民国“壮儒珍先生纪念碑”

图3 清光绪“重建阳邑庙记”碑(《阳湖县增修城隍庙工记》碑) #p#

图4 “□歌”二字砖细门额

图5 “道古”二字砖细门额

图6 戏楼顶部发现的7块木匾额 |