纪念瞿秋白赴俄100周年 | 一个悲勇少年的人生观念的自述

发布时间:2020-09-27 来源:文广旅局 浏览次数: 字号:【大 中 小】

1920年10月16日,瞿秋白踏上旅俄特派记者征程,两年间写下十六万字通讯报道及《饿乡纪程》《赤都心史》,真实地报道了十月革命胜利之后的苏俄现实。

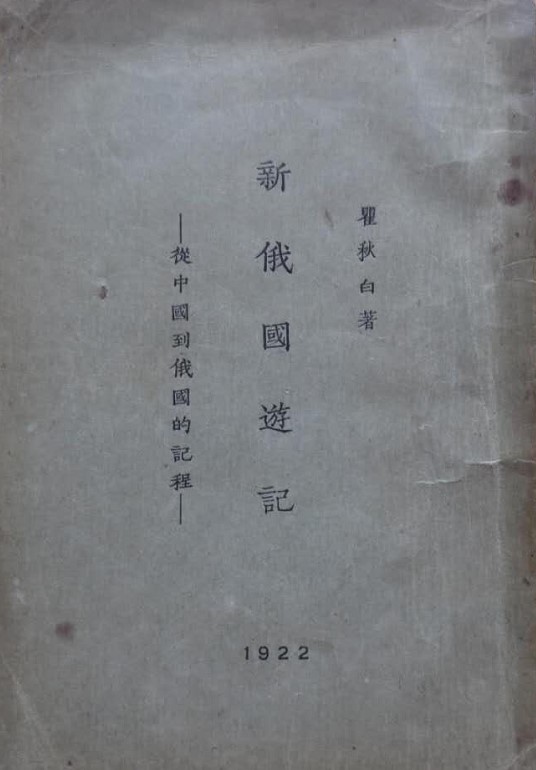

《饿乡纪程》由郑振铎编入“文学研究会丛书”出版(1922年9月,商务印书馆)。茅盾当时在商务印书馆编译所工作,他后来回忆《饿乡纪程》改名为《新俄国游记》的经过:“这两部书(《饿乡纪程》《赤都心史》)的原稿,是瞿秋白尚未回国时由莫斯科寄来的。当时我觉得这两部书稿的书名是一副对联,可以想见作者的风流潇洒。然而商务印书馆当局却觉得《饿乡纪程》书名不好,改题为《新俄国游记》,便落了俗套了。”

王统照于同年10月24日写书评介绍《新俄国游记》,并在他编辑的中国大学《晨光》杂志上发表。文章刊于“书报批评”栏,文末署名“剑三”。这篇书评被学界视为“最早认识和正确评价瞿秋白这一名著的好论文。”王统照提出,“我以为由这本游记可以得到两种教训”,其一是“一个悲勇少年的人生观念的自述”,其二是“在游记中最赋有感动的文学兴味的作品”。这两点确实点明《饿乡纪程》这部作品的意义。

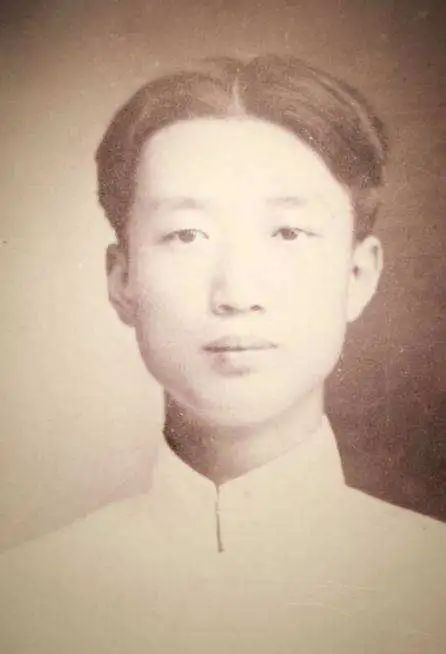

王统照(1897-1957),字剑三,山东诸城人。五四运动时期,王统照就读于中国大学英文系,瞿秋白是俄文专修馆学生,都曾参与轰轰烈烈的“五四”学潮。随后,瞿秋白和郑振铎等创办《新社会》旬刊,王统照和宋介等创办《曙光》杂志。两个刊物都在为改造救中国积极探索途径,志同道合使他们结下亲密友谊。

《新社会》与瞿秋白

《曙光》与王统照

1920年10月16日,瞿秋白与李宗武、俞颂华作为驻俄特派记者启程赴俄,前一天晚上,还在耿济之家与王统照、郭绍虞等同窗友人聚谈道别。2020年10月16日是瞿秋白赴俄100周年,让我们一起重读此文,重温两位新时代青年的“心弦共鸣”。

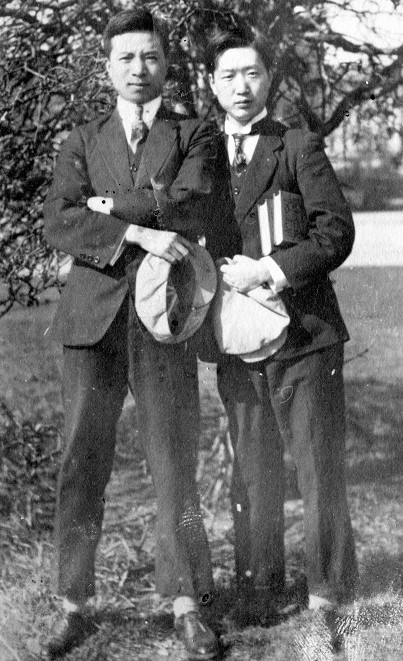

△ 瞿秋白(右)与李宗武合影。

新 俄 国 游 记 剑三

游记,向来照习惯上说,都以为没有什么重大的文学兴味在内,即如伊尔文Lrving的笔记,Sketch Book(前译为见闻杂记)与其旅行者的故事Tales of a Traveller(前译为旅行述异)可以算得在外国与中国文坛上久已驰名的作品。但第一种完全是近代式的短篇小说Short Story的风格,并不是游记的体裁。第二种更是异常的浪漫谛克,也不能作为真实的游记。他如马可波罗在中国的游记,其所记述与政治、发明、风俗、商业等都有关系,而且不失为东西洋最先交通时一本的重要著作,但依我的私见,总说不到文学的兴味上去。所谓只能教人以知识,不能教人以感动。至于中国式的游记,多得很,一班旧式的文士,到处留名胜迹,以实现其出游山川、增长文章的价值主义。但我们不是爱今人而薄古人,在许多的游记中、笔记中,所可以找得到的,不过是流连光景,感慨兴亡,说几句花柳参差,思古幽情,不着边际的套话之外;更有什么特别使人肫挚之感,与热烈之思的地方?固然,我不敢说在中国难于计数的游记中,没有沙中之金,但评论其重新估定的价值来,好处说描写景物的细致;述说生活的状况,反映一个地方一个时代的背影,再则是用轻倩感发的笔墨博人赞叹,只有此数,更有其他吗?也许我阅书少,没有发见。(关于这个问题,也是考究与批评中国文学的一部分的工作,后来我想专作一文。)

但真正有强激的,生动的使人可歌可哭的文学兴味在游记中,恐怕很少。中国最有价值的游记,不能不推大唐西域记,与佛国记了,这是一般人所常称赞的,不过说到文学的兴味上,我总感其不足。

自然作游记,不是作诗;也不是作小说;戏剧,诚然不可必求其有很高的文学兴味在内,即或一点没有,也无碍其本身的价值。不过这个范围,究竟不可强定以为凡是游记,即应该没有文学的价值。

我同我的朋友,有二年多没有见了。他那个怯弱的身体,竟然有大无畏的精神与魄力,居然敢在一九二〇年危险的时期中,向人人视为畏途的苏维埃俄罗斯大踏步走去。而且他那一走,抱了深苦的绝对入世观,却用超越的出世观的烛光引导着走去。我还记得在那年秋末的时候,在西城我们的寓所中,C君去同我与S君谈起这回事,C君说:

“他这一走是决定了……他为什么走?他居心要往这条路上走!他的心意的罗盘针;与他的境遇的四围雾霾,使他要定了决心走这条路!……他这一走,是抱了满腹人生的苦痛走的,是从刻苦与烦闷的人生中,我得出一条死路;也可以说是条生路……”

当时C君同我们谈的话,大概记得是这样。正在秋来沉廖的时候,满庭中着霜而脱落的树叶,簌簌作响。那时我们都觉得人生的问题,谁也要为他去领受些酸苦的味道。

……人生是随着时间之轮轴转的,过去了,过去了,创造呵,变化呵,都在一刹那一刹那中的接续去。到今年,哦?果然有一本瞿秋白作的《新俄国游记》出现于中国的文坛之上。

“阿其所好”,恕我不敢当!但是这本沉感激昂,发于心声的书,我不能不在此说几句被人疑为“阿其所好”的话了。

“心弦共鸣”,原是人类间应有的交感的现相,何况在我们这些由“时代”中造成的青年。歌也罢;哭也罢;毁也罢;誉也罢,我们在这个永远流转的大万花镜中,蜉蝣般的生着,天天被苦闷的呼声推动着;时时为心灵上的惨痕波动着,果然连“心弦共鸣”的交感也没有,“沙漠”真要把我们深深掩埋住了。

自一九二〇年以来,红俄,广义派,马克思制度下的新国家,早已引动了多少中国青年们的好奇心与尝试心。近年中来往于西伯利亚铁道上的,已不乏其人。但能找得出如这本新俄国游记的作者的最初的观察,与抱有真正彻底的目的的冒险者?更怕没有几个。

我想一个人无论作什么事,做哪样的文章,动机是要考究的,要自问的。果然有“真”与“坚定”的动机,那末,不管走到哪一步,都可以。一个人的伟大而热烈的精神;与其沉痛而坚决的毅力,总是造成一个真的人格的兴奋剂。

……所以虚伪的人生观;虚伪的行为;虚伪的文学;久矣布满于阴沉沉的社会之上。

我愿从秋白这本书出版之后,可以因其真纯的感动,去引起多少年的“心弦共鸣”。

但正自未必吧!

其实这本书中,只不过是一九二〇年的秋日由中国起身到莫斯科的杂志罢了。说其为游记,都无所不可。但我们要批评这书的价值,且不要看他观察那时的俄国的现相如何如何,西伯利亚之路程如何如何,果使只在这个范围中去着眼,也不过是本冒险的观风问俗而带有研究性的新游记罢了。我以为这本小小的书中,第一当着眼到秋白的人生哲学,第二当知道他此去的动机何在。然后再看其他的叙述。至于文学的兴味几乎处处涌现,这自然是他的天才的关系。如使换别个人,用别一种笔墨来作此书,或者也就索然了。所以我以为由这本游记可以得到两种教训,就是:

一个悲勇少年的人生观念的自述。

在游记中最赋有感动的文学兴味的作品。

我们可以先看他的序言,中有道:“……我眼前的‘阴影’,不容我留恋,我又怎得不决然舍离此地”。“‘红’的色彩,好不使人烦恼,我想比黑暗的黑,多少总含有些生意。”又如他后面的自跋道:“几世纪几千年的史籍,正像心血如潮一刹那间已现重重的恶梦,印象稀微,何独不因于此。人类社会的现象萦迴映带影响依微,也不过起伏震荡于此心波,求安求静,恃生活力为已后援。一切一切都放在“实际”上,好一似群流合汇于心波的海底;再凭你飞溅临空,自成世界,始终只成一抽象的空间之点……”又“我这东方稚儿却正航向旋涡,……必得血气平静骇浪不惊,又须勇猛镇定,内力涌现。”又“如此非独寂寞,虽或离人生‘实际’在我这一叶扁舟的舷下,——罗针指定,总有一日环行宇宙心海而返,返于真实的‘故乡’。”

像这些话,非自己有坚定的人生观,与澈底的内力的人,是不会说得这样真切的。不过秋白的人生观,所以倾向于这一途上去的缘故。就是以他自己的境遇;自己的研究,为出发点。

如下面录他的话是:

“……我要求改变环境,去发展个性,求一个‘中国问题’的相当解决——略尽一份引导中国社会新生路的责任。‘将来’里的生命,‘生命’里的将来,使我不得不忍耐现在的苦痛,含泪暂别我的旧社会……”

“……‘生命大流’本身没有段落可以横截他一断;社会现象不可认识,有个性的应和响;心灵的动力不可见,有环境为其象征……”。

“……这种最畸形的地位,濒于破产死灭的一种病的状态,绝对和我心灵的‘内的要求’相矛盾。于是痛、苦、愁,惨,与我生以俱来……”

“只有那垂死的家族制之痛苦,在几度的回光返照的时候,映射在我心里,影响于我生活,成一不可灭的影象……”。

“大千世界生命的疑问不必提起。个人吃饭问题的背后,都有世界经济现象映着……”。

如这类的话,在书中可以找得出很多。总之他是由个人对于家族制,与中国的陈腐而紊乱的社会现象上得来的教训。使他果敢地投身火焰中而不辞。挥悲壮之泪,以代呼吁之心声而去国。

但他是个产生于文化发生地方的青年,他所以由以前“以‘性灵’‘相当’与‘唯心的厌世梦’”中逃出的原因,他自己会一一叙过。甚至他如何由避世观而入“二元的人生观”,后又如何热心于研究社会主义,以至用“刻苦的人生观”离国远去,求满足其“内的要求”。据他的自叙,可见得一个天才高越的青年的思想历程。一方面,可见出中国垂死的社会现象;经济组织的破败肿瞆,都有驱现代中国的青年,要求在“实际”上去求解决的方法。

至于书中关于现实的人生观,他自己述说处颇多,其中有一段是:

“九日上午八时一切都已接洽妥帖,开车。……社会的实际生活,卖书买面,极普通极,极平常,不如理论的深奥万倍。粗看虽只见‘黑面包’一极具体的事实;而意味深长,要了解他须费无限的心灵之努力——”。

“当使现实了然显现,以立真理之世间的一方面,必须令理论的文辞,事实的名物服从于现实生活……”

由这两段的话中,我们当然可以了解他的人生观念的何在。然而我却认作者是由悲、勇两方面得来的“饿乡”中的食品。任谁都有个性,然而环境的包围,与迫压,却任谁也难于脱免。多少悲哀,多少惨淡,都由此发生。而人生深沉的哲学思想,也是左不过由此为出发点。至于或入唯心,或入唯物派,那只有人的性质与其倾向的分别罢了。本来在我们这样沉迷酣睡而又加上束缚紊乱的环境之中,只知“高谈玄妙”,“游心物外”的思想,实在说,效力也有限得很。不过人人更有其独到的见解,对于一切不可强同,也不必强同;只要是真纯卓决的,也就给我们以很多的受用了。

由这书中的叙述,从痛苦而转入解脱,由悲智而越入求实际的解决的人生观,由其自叙上面,使人读过,惹起量的感动,细微的激发!哦!现代的中国青年,只知趋名争荣,东扶西倒,甚或虚伪,狡诡,你们肩上应负有何等责任?你们心上应燃起怎样的火焰?你们对于日日切近的社会,应该取何等的方法去解决?你们对于自己的人生,应该看作何等?这些问题,大多数人都置之脑后,只知嚷着几个流行的新名辞,便以为尽了神圣的责任,而眼看着一切一切呵,都只有消沉下落,迟滞不前。哦!我读过这本俄国新游记以后,久郁伏在胸中的感叹,却不能自止地发洩出来。

关于在这本中作者的人生观的我的意见,姑止于此。

说到书中的文学兴味一层,几乎到处都浮现着。这是由于作者原富有文学上的天才,而他的身世感遇,他的哲学上见地,更能使他这本原来不是有意去做文学作品的书,而有文学作品的价值。单就这上面说,已是超出于向来的游记之上。

从这本书的第一页到第三十五页,完全是生活历程的己叙,与感想的片段杂记,然而读了,比以后所写的更使人感动,而嘅叹。叙人;叙事;叙景物,处处由心中说出真诚之言,处处是为人生为社会做流出来的泪痕。自己的奋力,家庭的凄苦,亲爱者的迷离的微感,都是极好的心声;也都是真实的小说。看过之后,要比读幻美的诗,与构成事实专重描写的小说,还容易受激刺些!这不是“实际”的文学吗?这不是使“心弦共鸣”的文学作品吗?

“世界是个地狱”The World is a Hell.这是意大利诗人但丁Dante所明白指示我们的。明知日日在地狱中去过苦生活,然而不能不作且不能不努力以求出地狱的工作。人生实难,我们不能看轻这个“难”字;然而却也不能因为这个“难”字,便中阻了我们心所愿去的地方。哲学思想的引动,文学明光的导指,实际生活的搜求与研究,在这本书中所有的,如是如是。

然而,只就文学兴味的一端说,中国千篇一律题名胜迹的旧游记中可有此否?

我这篇文字,说不到批评,也说不到介绍,因为读旧友的这样使人感动的著作,我在前边已经说过我不能不说几句话。

至于书中在西比利亚的见闻,与到莫斯科的调查,自然也有其相当的价值,我在此也不再多赘。

德国尼采有几句话道:

“我爱那自己的德的人,因为德就是希望没落的心。就是射出的箭”。

“可是我就此告别。时候已经到了。黎明和黎明的中间,我把真理发现了”。

我取来写在这里,作本篇文字的结束吧。

十一,十,二四

剑三

(原载中国大学《晨光》杂志,1922年,第1卷 第3期)

当前位置:

当前位置: